Wie kommt der „Jedermann“ von Ferdinand Schmalz an den Tonhof in Maria Saal/Kärnten?

Ferdinand Schmalz: Ich kenne Markus Achatz (Anm. künstlerische Leitung Theater WalTzwerk) schon länger und als er mich fragte, dachte ich, das ist genau die richtige Location hier. Ich habe dann beim Verlag für ihn vorgesprochen und gesagt, es wäre gut, wenn wir das Stück hierher vergeben. Es ist ein toller Ort und da muss Theater weitergespielt werden.

Welche Bezüge gibt es von Dir zum Tonhof?

Ein Freund von mir, Florian Zambrano Moreno, hat in der Nähe ein Theater, das Theater an der Glan, bei einer der Inszenierungen im Stadel war ich vor Jahren das erste Mal auf Besuch hier am Tonhof und habe auch hier genächtigt. Von der Literaturgeschichte her war es mir natürlich schon vorher bekannt.

Gibt es heute vergleichbare Treffpunkte von Literatur, Theater, Musik und weiteren Kunstformen wie es hier am Tonhof in den 1950/60er Jahren von Gerhard und Maja Lampersberg ermöglicht wurde?

Heutzutage ist es viel mehr institutionalisiert, das gab es ja früher nicht. Die Festivals, die es heute gibt, sind so ähnliche Treffpunkte. Etwa das Prosanova in Hildesheim oder das DramatikerInnen Festival in Graz. Es gibt schon einige Plattformen, die in den letzten Jahren zu einem Zusammenkommen von Schreibenden, die sonst im stillen Kämmerchen am Schreibtisch sitzen, geworden sind. Der Bachmannpreis ist ja auch in gewisser Weise so ein Szenetreff geworden. Damals hing es eben vielmehr noch an Privatpersonen.

In Kärnten wurde vor kurzem eine Kulturstiftung vorgestellt, in der private und öffentliche Hand zusammenwirken sollen. Wie wichtig sind solche kooperierenden Initiativen im modernem Kunstschaffen?

Es ist wichtig, wenn Kunst heute auch von privater Hand her als schützenswert und förderungswürdig erkannt wird, eben als wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft. Die Gefahr, die dabei aber besteht, ist, dass Kunst zu einem Event wird, in welchem die Künstlerin oder der Künstler eine Rolle zu spielen hat.

Dein Stück „Jedermann (stirbt)“ wurde am Wiener Burgtheater gefeiert und auch mit dem Nestroypreis ausgezeichnet. Große Traditionen stecken in diesem Dramastoff. Du hast schon im Titel neue Akzente gesetzt. Wie hast Du Deinen Zugang zum Jedermann gefunden?

Das Problem beim Titel ist schon, dass er sich im allgemeinen Gebrauch abgenutzt hat. Man kann diesen gar nicht mehr sagen, ohne dass man den ganzen Domplatz plötzlich vor sich sieht. Das ist schon wie ein Eigenname geworden.

Von Hofmannstahl wurde es, wie in der mittelalterlichen Vorlage „everyman“ (Anm. 1510, Drama um christliche Erlösung und letztes Gericht), als ein ambivalenter Eigenname, der persönlich aber für uns alle gelten sollte, gewählt. Mein Titel spiegelt auch diese Ambivalenz wider, und auch diese Drohung „Jeder ist sterblich“. Der Titel sagt eigentlich „Du wirst einmal sterben“. Diesen Bedeutungsgehalt, der unter der ganzen Tradition etwas verschüttet wurde, aber im Stoff steckt, wollte ich mit einem kleinen Verb oder auch den Klammern, die dort stehen, die ja wie eine Regieanweisung sind, aushebeln und durch die Verfremdung wieder aktuell machen. Das war der Gedanke dazu.

Jedermann ein Börsenspekulant. Seine Vettern korrupte Politiker. In welcher Spannung stehen in Deinem Stück Theater und Realität?

Ich kann mich da nicht hinter den Satz unseres geliebten Bundespräsidenten stellen – „So sind wir nicht“. Da muss ich leider immer wieder sagen, das ist ein Satz wie eine Tapetentür. Dahinter versteckt sich leider das „Jetzt erst recht“, das auf den Fuß gefolgt ist. Es liegt uns doch relativ nahe in Österreich.

Überrascht Dich das selbst, wenn Du siehst wie Dein Stück immer wieder so viel Realität offenlegt?

Es ist schon manchmal spannend, wenn man das Gefühl bekommt, die Realität antwortet. Kurz nach der Veröffentlichung des Ibiza Videos gab es eine Vorstellung von „Jedermann (stirbt)“ im Burgtheater und Freunde berichteten mir, dass das Publikum beim Satz „Dir zu vertrauen, hieße einen Staatsfeind zum Minister machen“ vor Lachen auf dem Boden lag, weil es einfach so passt auf die aktuelle Situation.

Du sprichst in Deinem Stück auch sozialkritische Polaritäten von reich und arm (Jedermann – der arme Nachbar) in unserer Gesellschaft an.

Ich habe zunächst geschluckt als mich Karin Bergmann (Anm: Burgtheater Direktorin) einlud den Jedermann Stoff zu bearbeiten, also das goldene Kalb der österreichischen Dramatik abzuklopfen, wo es trägt und wo vielleicht doch nur Holz drunter ist. Damals, das war zur Zeit als erstmals größere Gruppen über die sogenannte Balkanroute kamen – etwa 400/500 Leute in Traiskirchen und es heißt, wir haben keine Möglichkeit ihnen ein Dach über dem Kopf zu gebe und am selben Wochenende wurde das Donauinselfest gefeiert wo 1 ½ Millionen Leute drei Tage bespaßt worden sind – in dem Moment dachte ich mir, ja so ein Fest wo Leute auftauchen, die dort nichts zu suchen haben oder allein die Frage, wann schmeckt der Wein nimmer recht, ist schon, trotz der Gefahr, dass man hier in sehr moralinsaure Bereiche abdriftet, einfach sehr interessant.

Da ist eine überzeitliche Spannung da. Dies war das Eine und das Andere war die Auseinandersetzung mit dem Tod, was ja schon in meinem Bachmannpreistext Thema war, und was ich bei dem Stücktext weitergezogen habe. Es ist ja auch eine sehr profane Frage, schaut man am Ende seines Lebens noch einmal anders zurück, ist der Todesmoment ein Erkenntnismonent, wo sich doch noch einmal die Perspektive dreht. Und dies als Auftrag vom Burgtheater (in der ja Tote um die Burg getragen werden) und in der Stadt mit so großer „Todestradition“ an sich, dafür dies zu bearbeiten, hat mich interessiert. Es hat ja übrigens auch Lampersberg gemacht, dass er sich im Sarg durch Maria Saal tragen ließ.

Der Teufel und die gute Gesellschaft haben ja in Deinem Jedermann eine Doppelrolle, wie kommt es dazu?

Ja, der Teufel und die gute Gesellschaft sind bei mir eins. Dies ist aus der Idee geboren, dass ich in der Tradition des Stoffes las, dass der Teufel immer aus dem Publikum gekommen ist. Er war direkt aus der Gesellschaft, wurde von Spielmannfiguren vorher angesprochen. Und da habe ich mir gedacht, wenn es schon einer aus der Domplatzgesellschaft ist, warum soll nicht diese als Gesamtheit auftreten, auch im Zuge der Gedanken zu den Finanzkrisen der letzten Jahre. Der ja nicht mehr an einer Person festzumachende Heuschreckenkapitalismus heutzutage mit Beratern, wo man nicht genau weiß, wer hat wie viel Verantwortung. Das ist eine Entwicklung, die mich interessiert hat. Man sieht ja auch heute einen Stab von Zuflüsterern, die sich um eine repräsentative Person ranken. Das ist etwas, was mich in dieser Figur auch interessiert hat, die Vergesellschaftung des Bösen eigentlich.

„Der Tod als Öffnung in der Welt“ wird im Stück die Polarität von Tod und Leben/Gesellschaft einmal genannt wie ist dies zu verstehen?

Manchmal denkt man den Tod als Sackgasse, oder von da an geht es nicht weiter. Man kann natürlich auch den Tod als einzigen Ausweg sehen, den wir aus der Welt haben. Oder mit der christlichen Tradition, in der Jesus ja als Überwinder des Todes gilt. Der Tod also als etwas Wundersames, als Ausweg aus dem Leiden der irdischen Existenz. Den Tod so zu lesen, hat mich interessiert. Darin liegt ja auch ein Erlösungsmoment. Es gibt viele Traditionen, die dem Tod eine positive Wendung geben. Etwa in Mexico beim Dia de los Muertos, wo der Tod fast karnevalesk gefeiert wird. Und auch in Wien. Man sagt ja, die Wiener kommen nur auf die Welt, um ihr Begräbnis zu planen. Also eher ein positiver Aufbruchsgedanke, eher etwas von einem Anfang als von einem Ende. Diese Ambivalenzen in den Todesbegriff reinzubringen und die Vorstellung vom Tod zu öffnen, war mein Interesse.

„Jedermann ist niemand, niemand anderes als wir, wenn er doch stirbt, verschwindet er doch nicht“ – Wieviel Gesellschaft ist im Ich und wieviel Ich in der Gesellschaft?

Das ist eine schwierige Frage. Wir haben es mit einer Zerstückelung der Gesellschaft zu tun, in der ein wir sehr schwer herzustellen ist. Es ging mir im genannten Satz vor allem auch um das Stellvertretermotiv im Jedermann-Stoff.

Wie weit ist Religion an sich thematische Auseinandersetzung in Deinem Schreiben?

Der Religion entkommt man nie ganz. Man merkt es erst, wenn man sich eingehender mit Sprache, Kultur und Kunst auseinandersetzt wie sehr Religion die Matrix für alles gibt und wie viele Geschichten – etwa bei meinem Bachmannpreistext (Anm. „mein lieblingstier heißt winter“ , Bachmannpreis 2017) hieß es ja in der Jurydiskussion „das Grab ist leer“ wie der Kühlkasten ohne Leiche dasteht – es sind einfach Erzählstrukturen, denen man nur schwer entkommt. Ich setze mich auch gezielt mit religiösen Elementen auseinander und im Jedermann noch mehr als bei anderen Stücken. Bei Jedermann geht es ja zum Schluss um die Gretchenfrage ob er glaubt, ob er Vertrauen in sich selbst und in die Schöpfung hat. Da war es eine relativ intensive Auseinandersetzung noch einmal mit Religion und der Frage wie spirituell ich selbst bin und ob ich selber gläubig sein könnte. Das Spannende ist, das der Text dies in einer ziemlichen Ambivalenz gefangen hat.

In der Rezeption von „Jedermann (stirbt)“ gibt es ja zwei Seiten. Einerseits wird davon gesprochen, dass aus dem Stück aller Weihrauch draußen ist und Andere loben, es werden wieder ernsthaft religiöse Fragen am Theater gestellt. Das finde ich nicht unspannend. Man merkt, die Rezeption kann sich gut abarbeiten daran.

Wie steht es heute um Erkenntnismomente, Erkenntnisprozesse in unserer Gesellschaft?

Heute wird Politik über Gefühle gemacht. Es braucht die Apokalypse/Weltuntergang, der an die Wand gemalt wird, sonst bewegt sich gar nichts in der Politik, was ich für keine gute Entwicklung halte. Entscheidungen bräuchten viel mehr rationales Überlegen, Ruhe, Gelassenheit – die wissenschaftlichen Daten, die auf dem Tisch liegen, auszuwerten – und dann auch entscheiden und nicht danach, wer die Bevölkerung am Besten einschüchtern kann und dadurch ein Umdenken verankern kann.

Die Frage nach dem Tod im Stück ist ja auch eine Frage an das Leben – was könnte gelingendes Leben sein?

Da kommen wir sehr schnell in einen moralinsauren Bereich. Weil im Endeffekt wissen kann`s keiner. Es gibt Richtwerte, wie etwa die Goldene Regel, die ich auch unterschreiben würde. Aber sobald man anfängt die große Weisheit gepachtet zu haben, ist man schon am Holzweg, finde ich. Es geht eher darum jeden zu bestärken in seiner eigenen Fähigkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen – in den Momenten, wo man selbst drinnen steckt. Da von vornherein zu sagen, das und das ist gut, wer weiß, wenn man sich an alle Regeln hält, kommt man am Schluss des Lebens drauf, das man gar nicht gelebt hat. Auch das ist die Gefahr an fixen Regelwerken. Vielmehr ist es wichtig, den klaren, wachen Menschenverstand zu schulen, der auf jede Situation mit den richtigen Mittel eingeht und abwiegen anfängt. Als wie jetzt zu sagen das, das, das ist das gute Leben – Haus, Kind, gute Werke und was sonst noch aufgezählt wird.

Was sind Deine weiteren künstlerischen Schwerpunkte und Vorhaben?

Aus dem Bachmannpreistext ist ein Roman im Entstehen. Geht langsam voran, weil ich für das Theater noch einiges abzuarbeiten hatte. Das „Jedermann (stirbt)“ Stück für das Burgtheater, „der Tempelherr“, der im März des Jahres in Berlin Premiere hatte und jetzt arbeite ich noch an einem Stück für die Nibelungenfestspiele in Worms im nächsten Jahr. Und dann ist endlich Zeit für die Prosa da.

Vielen herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg für alles!

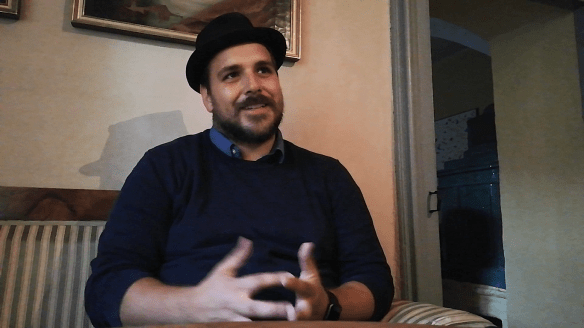

Gespräch_Fotos – Walter Pobaschnig, 12.7.2019 Tonhof, Maria Saal/Kärnten.

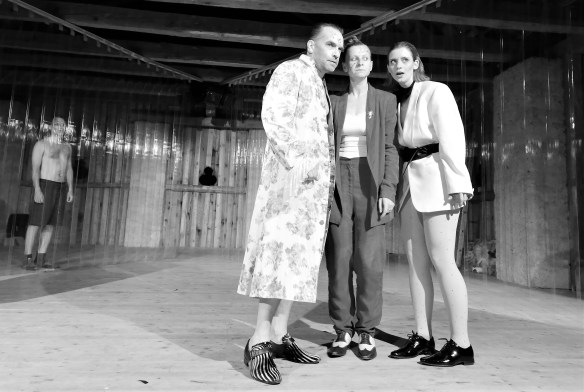

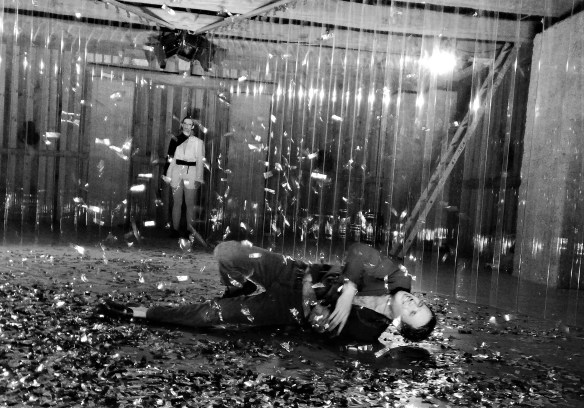

„Jedermann (stirbt)“ Ferdinand Schmalz. Produktion Theater WalTzwerk, Maria Saal, Tonhofstadel, Spieltermine bis 28.Juli 2019